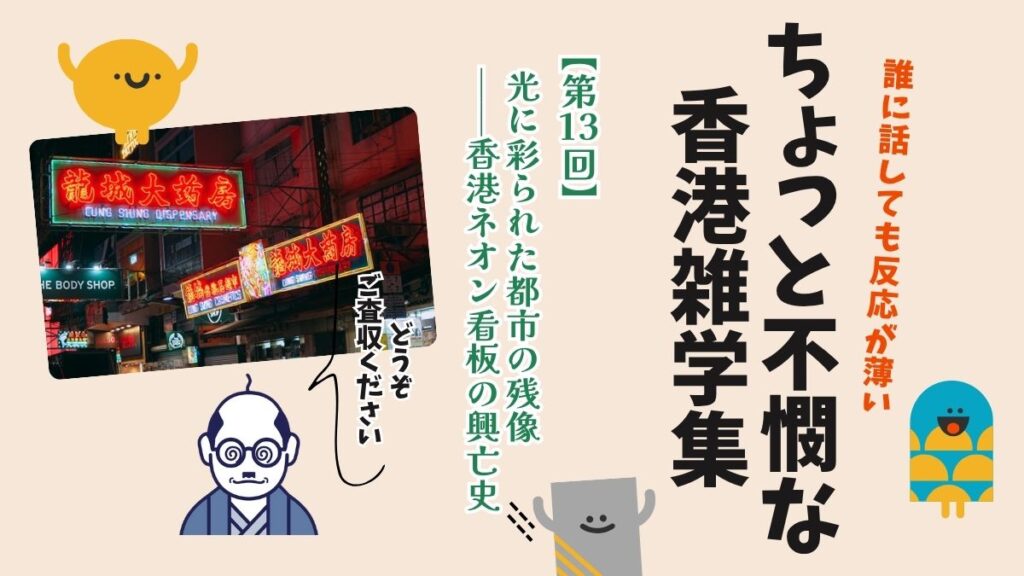

【第13回】光に彩られた都市の残像──香港ネオン看板の興亡史

「百万ドルの夜景」と称される香港の輝き。その光を形づくっていたのはビクトリア・ハーバーを囲む高層ビル群と、夜空を染めた無数のネオンサインでした。戦後から1990年代にかけて、尖沙咀や香港島の繁華街を埋め尽くすように、ネオン看板が幾重にも重なり、まるで街全体が発光しているようでした。

1920年代 香港にネオン登場

香港にネオンが登場したのは1920年代です。広告条例でネオン管を使った看板が広告媒体として定義され、高級ホテルや外資系企業が試験的に設置したのが始まりでした。ただし当時は製造技術も電力供給も限られており、導入は一部の高級施設にとどまっていました。

1950年代 “Made in Hong Kong” 地域産業として本格的に普及

本格的に普及するのは第二次世界大戦後、1950年代に入ってからです。経済復興と都市化の進展で夜の街が活動の舞台となり、ネオンは理想的な広告手段とされました。同時期に「南華光管廠」などの地場工房が登場し、職人たちがガラス管の曲げや電極封入を手作業で仕上げました。こうしてネオンは輸入品から“Made in Hong Kong”へと変わり、地場産業として発展していきました。

1960~70年代 「百万ドルの夜景」 光の芸術を楽しめる時代

1960~70年代には、旺角や湾仔、中環、尖沙咀がネオンで埋め尽くされ、「百万ドルの夜景」の名にふさわしい光景が広がります。映画館、食堂、薬局、カラオケ、ナイトクラブまで、あらゆる看板が個性を競い合いました。中には金魚や龍をかたどった立体的なデザインも登場し、街を歩くだけで光の芸術を楽しめる時代でした。

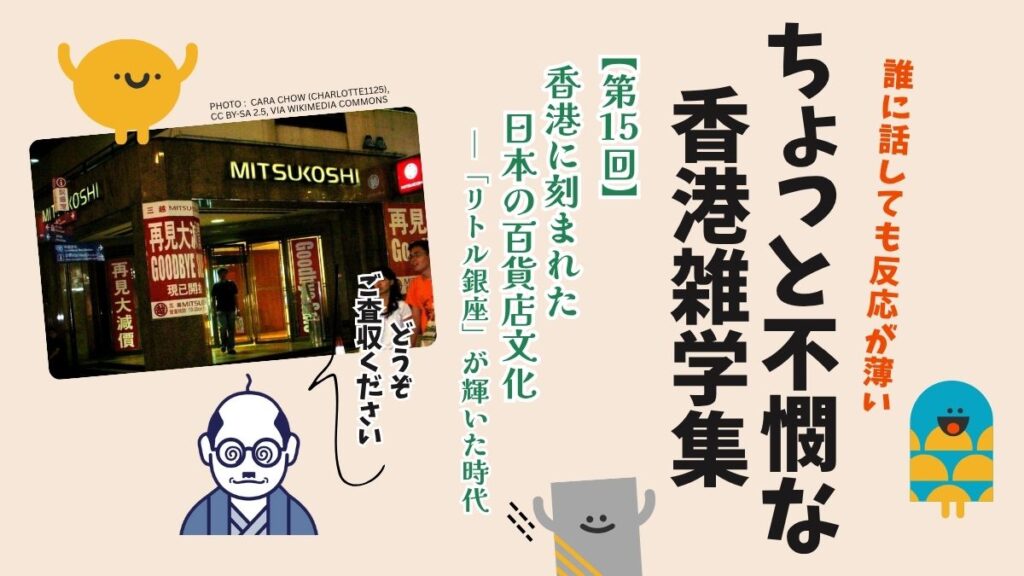

日本企業の看板も存在感を放った黄金期

この黄金期には日本企業の看板も存在感を放ちました。ナショナル/パナソニックの巨大ネオンがネイザンロードを照らし、「世界最大級のネオン看板」として話題を呼んだ時期もありました。ほかにもソニー、東芝、三洋、ミノルタ、カネボウなどのロゴが香港の夜景の中で、日本製品の信頼性とブランド力を印象付けていました。

1990~2010年以降 急速に姿を消していったネオンサイン

しかし1990年代以降、LEDの普及や安全基準の強化によってネオンは徐々に減少し、2010年以降は急速に姿を消していきました。老朽化した看板の落下事故をきっかけに、政府は2010年に「Signboard Control System」を導入。違法看板の撤去が進み、維持コストの高さもあって多くの看板が取り壊され、職人も廃業しました。報道によれば、かつて数万点を誇ったネオンは、現在では数百基しか残っていないといわれます。

”香港らしさ”を取り戻そうとする試み

一方で近年では、M+美術館が「NEONSIGNS.HK」プロジェクトで看板の保存・デジタル記録を進めるなど、文化遺産としての再評価も進んでいます。若いアーティストやデザイナーが往年のネオン看板を再現し、街に再び“香港らしさ”を取り戻そうとする試みも始まっています。

かつて夜を支配したあの光は消えても、ネオンが照らした香港の記憶は、今も人々の心の中で静かに灯り続けています。

ネオンで彩られた黄金期の香港を見てみたいですね!

まとめ

- 1920年代に香港でネオン看板が登場

- 1950年代に地場産業として本格普及

- 1960~70年代がネオンの黄金期

- 日本企業の巨大看板も夜景に貢献

- 2010年以降、規制強化で急減少

- 現在は保存・再評価の動きが進行中